漆の家について about "Maison de Urushi"

日本全国に伝統的な漆芸が残っていますが、香川県も例外ではありません。瀬戸内海を望むゆたかな風景の中で育まれてきた讃岐の漆は、他産地の漆芸に比べると、その明るく華やかな色彩に大きな特徴があります。その讃岐漆の良さを、世界中の、より多くの方々に知っていただき、親しんでいただきたいとの思いから、男木島出身の漆芸家大谷早人氏の実家である木造家屋をリノベーションし、漆に直に触れ、感じてもらえる空間を、漆芸家北岡省三、大谷早人と若手漆芸家が力を合わせて生み出しました。

漆は長い文化の中で生活の中で使われてきました。現代生活においても、エコロジー、ロングライフなどの視点からも、注目すべき素材であり、技法であり、ものづくりの考え方ではないかと私たちは考えています。新たな時代の「漆のある暮らし」を考える場です。

漆の家が目指すところ

ここは「家」です。人々が会話を楽しみ、ゆっくりと時間を過ごすことができる家。茶室として使ってもらったり、ここで宿泊してもらったり、漆やものづくりや生活について話し合える場となったらいいな、と思っています。讃岐漆芸を担う工芸作家と、アーティストや他ジャンルの工芸家やデザイナー、建築家たちとともに、讃岐漆芸の可能性にチャレンジできる場所となったらいいな、と思っています。漆を使ったアイデアを実験したり、発表したり、日常生活との関わりを考えたりできたらいいな、と思っています。つまり、讃岐漆芸と外の多様な世界がつながる、未来の場所であることを目指しているのです。

讃岐の漆とは

讃岐漆芸は、江戸時代に玉楮象谷 (たまかじ・ぞうこく) が中国やアジアの漆技法を深く研究し、独自の技法を草案してその基礎をつくりあげ、高松藩主・松平家代々の手厚い工芸保護育成の奨励と支援によって、広く香川全域に多数の優れた漆芸家・漆業者を生み出してきました。近世以降、讃岐の漆はさらに発展し、現在では、蒟醤 (きんま) 、存清 (ぞんせい) 、彫漆 (ちょうしつ) 、後藤 (ごとう) 塗、象谷 (ぞうこく) 塗の5技法が、日本の伝統工芸品に指定されています。その用途は幅広く、小物から家具・調度品に至る、生活のさまざまなシーンになじむ商品を生み出しています。

香川には、讃岐の漆の明日を担う若手育成を目的とした漆芸研究所 (1954年設立) があり、県立高松工芸高校でも漆芸を教えているほど、漆は親しまれています。

白い部屋 white room

手前が白い部屋。白い漆を壁と床に塗りました。ひんやりとした漆の感触に触れてください。何気ない部屋ですが、座ってください。寝転がってください。外を眺めれば瀬戸内海が広がっています。引き戸を開けてみてください。夕焼けのように白から紅へ移り変わる作品が隠されています。漆を塗った木製テープを網代に編んでつくられています。 (製作:大谷早人) → 図面をみる。

黒い部屋 black room

右翼の奥は黒い部屋。漆黒の中に、讃岐漆芸の技法のひとつである「彫漆」で彫られた色とりどりの星々が空間いっぱいに広がります。彫漆は、色漆を何層にも塗り重ねて、漆の層を彫り出していくもの。それはまるで宇宙に新しい星が生みだすかのようです。 (製作監修:北岡省二) → 図面をみる。

催し物

【瀬戸内国際芸術祭2025秋会期】

【瀬戸内国際芸術祭2025秋会期】

漆の家ワークショップ 参加者募集

木造家屋をリノベーションし、伝統的な香川漆芸の技法を施した男木島のアート作品「漆の家」にて、瀬戸内国際芸術祭2025秋会期の特別企画として、香川県の漆芸家による「漆の家 ワークショップ」を開催します。

ダウンロード:チラシ 2025autumn_urushinoie.pdf (PDF形式 : 792KB)

1 開催概要

- 日時

① 彫漆額作り 2025年(令和7年)10月12日(日)午後1時〜午後3時30分

② 網代編みコースター作り 令和7年10月18日(土)午後1時〜午後3時30分 - 場所 漆の家(高松市男木町1747番地)

- 料金

①3,000円(額縁付き)

②2,000円 - 定員 各10名

2 体験内容

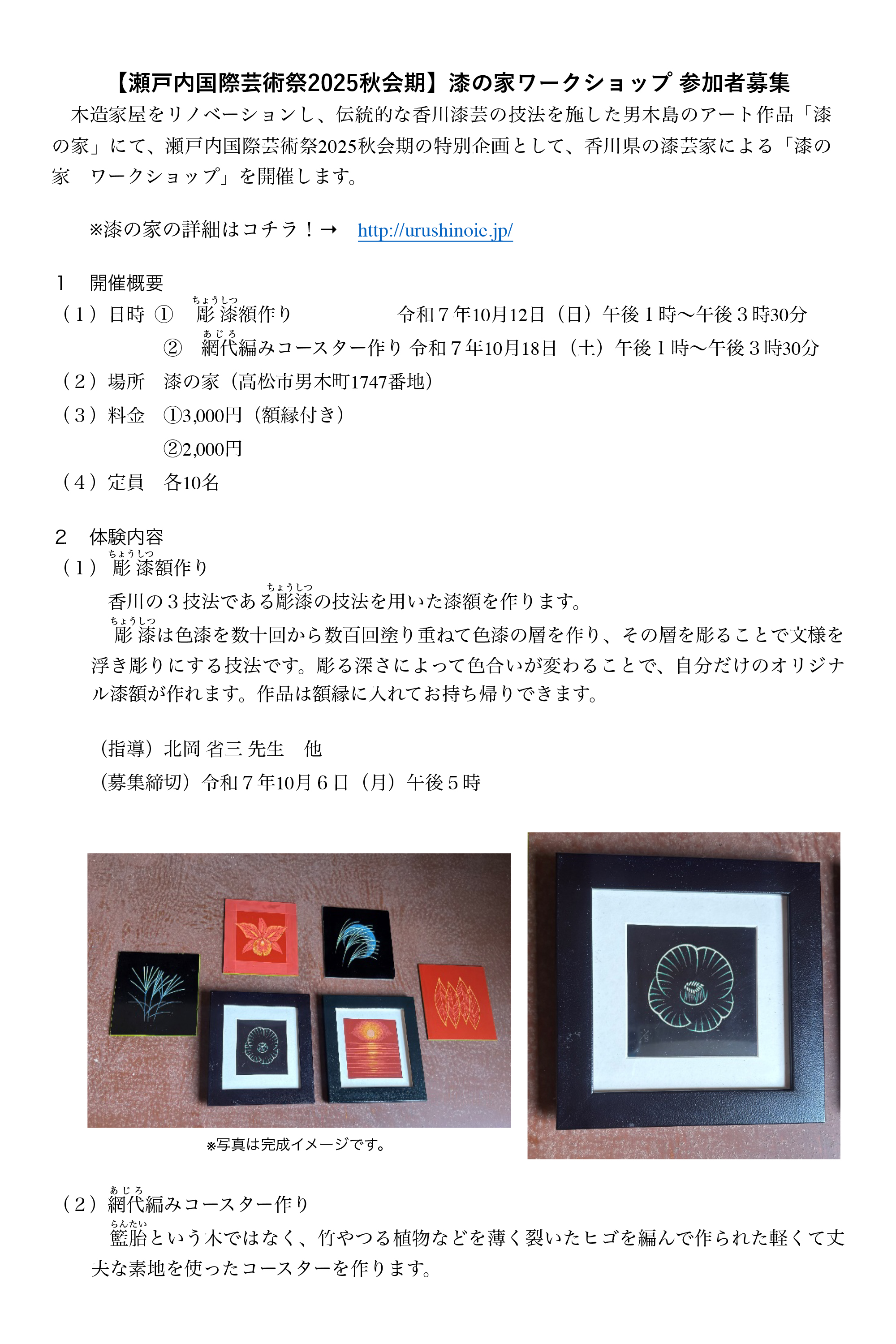

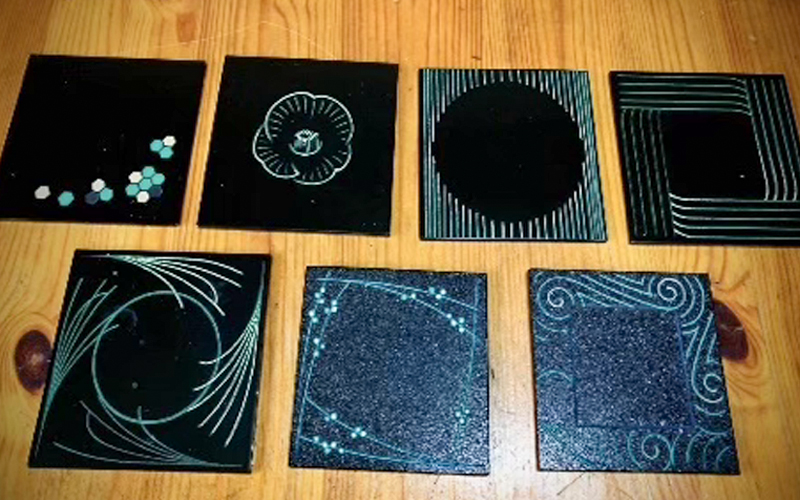

(1)彫漆額作り

香川の3技法である彫漆の技法を用いた漆額を作ります。

彫漆は色漆を数十回から数百回塗り重ねて色漆の層を作り、その層を彫ることで文様を浮き彫りにする技法です。彫る深さによって色合いが変わることで、自分だけのオリジナル漆額が作れます。作品は額縁に入れてお持ち帰りできます。

(指導)北岡 省三 先生 他

(募集締切)2025年(令和7年)10月6日(月)午後5時

※写真は完成イメージです。

(2)網代編みコースター作り

籃胎という木ではなく、竹やつる植物などを薄く裂いたヒゴを編んで作られた軽くて丈夫な素地を使ったコースターを作ります。

漆の家での白い部屋の壁面作品は籃胎に漆を加飾し、網代に編んで制作されたものであり、今回は白い部屋の作品のように摺り漆をしている薄板を模様編みして仕上げる体験ができます。作品はお持ち帰りできます。

(指導)大谷 早人 先生 他

(募集締切)2025年(令和7年)10月10日(金)午後5時

※写真は春会期ワークショップの完成写真です。

3 応募手続

下記の内容を募集締切日までにE-mail(info@archipelago.or.jp)により送付してください。

- 参加希望番号(①または②)

- 住所

- 参加者氏名

- 電話番号

4 その他

- 参加決定者にはメールまたは電話でお知らせします。なお、応募多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。

- 中止の場合にはスタッフが参加決定された方へご連絡します。

- 現地までの交通費は各自負担してください。

問い合わせ

〒760-0062 香川県高松市塩上町1丁目2番7 [Google Map](特定非営利活動法人)アーキペラゴ

Tel:087-813-1001 Fax:087-813-1002

E-mail:info@archipelago.or.jp

※県管理運営業務委託先である(特非)アーキペラゴ宛にご応募ください。

終了しました

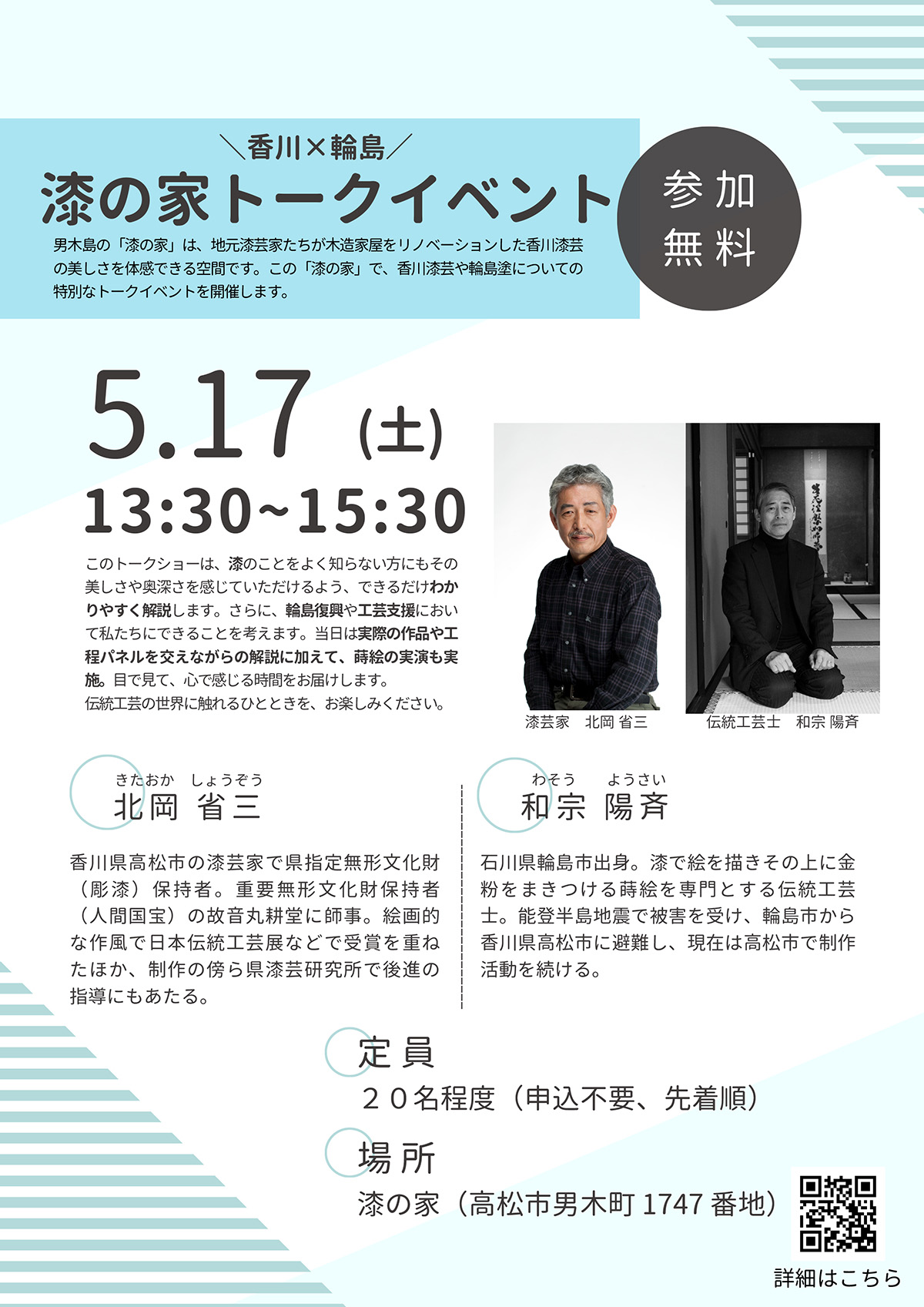

\香川×輪島/漆の家トークイベント

日時:2025年5月17日(土)13:30~15:30場所:漆の家(香川県高松市男木町 1747番地)

参加:無料

定員:20名程度(申込不要、先着順)

チラシ(PDF形式:386KB)

男木島の「漆の家」は、地元漆芸家たちが木造家屋をリノベーションした香川漆芸の美しさを体感できる空間です。この「漆の家」で、香川漆芸や輪島塗についての特別なトークイベントを開催します。

このトークショーは、漆のことをよく知らない方にもその美しさや奥深さを感じていただけるよう、できるだけわかりやすく解説します。さらに、輪島復興や工芸支援において私たちにできることを考えます。当日は実際の作品や工程パネルを交えながらの解説に加えて、蒔絵の実演も実施。目で見て、心で感じる時間をお届けします。伝統工芸の世界に触れるひとときを、お楽しみください。

漆芸家

漆芸家北岡 省三(きたおか しょうぞう)

伝統工芸士

伝統工芸士和宗 陽斉(わそう ようさい)

問い合わせ

〒760-0062 香川県高松市塩上町1丁目2番7 [Google Map] (特定非営利活動法人)アーキペラゴ 担当:伊藤Tel:087-813-1001 Fax:087-813-1002

E-mail:info@archipelago.or.jp

※県管理運営業務委託先である(特非)アーキペラゴ宛にご応募ください。

終了しました

【瀬戸内国際芸術祭2025春会期】漆の家ワークショップ 参加者募集

木造家屋をリノベーションし、伝統的な香川漆芸の技法を施した男木島のアート作品「漆の家」にて、瀬戸内国際芸術祭2025春会期の特別企画として、香川県の漆芸家による「漆の家 ワークショップ」を開催します。

1 開催概要

(1)日時① 彫漆(ちょうしつ)コースター作り 2025年(令和7年)5月10日(土)午後1時〜午後3時30分

② 網代(あじろ)編みコースター作り 2025年(令和7年)5月24日(土)午後1時〜午後3時30分

(2)場所 漆の家(高松市男木町1747番地)

(3)料金 2,000円

(4)定員 各10名

2 体験内容

① 彫漆(ちょうしつ)コースター作り

① 彫漆(ちょうしつ)コースター作り香川の3技法でもある彫漆(ちょうしつ)の技法を用いたコースターを作ります。

彫漆(ちょうしつ)は色漆を数十回から数百回塗り重ねて色漆の層を作り、その層を彫ることで文様を浮き彫りにする技法です。彫る深さによって色合いが変わり、自分だけのオリジナルコースター作りを体験できます。作品は持ち帰っていただきます。

(指導)北岡 省三 先生 他

(募集締切)2025年(令和7年)5月2日(金)午後5時

② 網代(あじろ)編みコースター作り

② 網代(あじろ)編みコースター作り籃胎漆器(らんたいしっき)とは、薄く裂いた竹幹や、つる植物などを編んでつくった器形を籃胎といいますが、その編みを活かして、摺り漆をしている薄板を模様編みして仕上げるコースター(白い部屋の壁面作品の例)を、ミニ体験できます。作品は持ち帰っていただきます。

(指導)大谷 早人 先生 他

(募集締切)2025年(令和7年)5月16日(金)午後5時

3 応募手続

下記の内容を募集締切日までにE-mailにより送付してください。(1) 参加希望番号(①または②)

(2) 住所

(3) 参加者氏名

(4) 電話番号

4 その他

(1) 参加決定者にはメールまたは電話でお知らせします。なお、応募多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。(2) 中止の場合にはスタッフが参加決定された方へご連絡します。

(3) 現地までの交通費は各自負担してください。

5 問い合わせ・応募提出先

(特非)アーキペラゴ〒760-0062高松市塩上町1丁目2番7

Tel:087-813-1001 Fax:087-813-1002

E-mail:info@archipelago.or.jp